Auteur : Bati_Admin

Notre Histoire

BATI SERVICE

L’histoire d’une entreprise et d’une famille !

C’est à Montigny-en-Ostrevent que Maurice RAYET à créé l’enseigne BATI SERVICE en 1976, une entreprise basée sur la construction de maisons individuelles.

Au fil du temps, le travail évolue et grâce aux vingt-cinq ouvriers audacieux, l’entreprise prospère et c’est alors en 1981 que Maurice fait l’acquisition des anciens bâtiments des houillères nationales pour se lancer dans un nouveau projet qui perdurera : un négoce de matériaux de construction !

Les années passent, le travail perdure mais au vu de la récession des travaux des houillères nationales, Maurice prend la décision de se concentrer uniquement dans la vente de matériaux de construction à partir de 1986. C’est alors que ses enfants le rejoignent pour continuer cette aventure avec lui et l’entreprise restera dans un cocon familial et indépendant.

Aujourd’hui Maurice est à la retraite (enfin si on peut dire ça), il a donné les rênes de l’entreprise à son fils Thierry et ses deux filles Sylvie et Nathalie. Au fur des années d’autres personnes rejoignent le wagon de l’entreprise : deux de ses petits enfants Emilie et Jérémie ainsi que le chauffeur livreur Frédéric.

Grâce à vous fidèles clients, l’entreprise ne cesse d’évoluer d’année en année et chacun de nous fait son maximum pour que vous continuiez d’être satisfaits ! Venir chez nous c’est privilégier un moment de rencontre et de convivialité, derrière le bon de commande il y a l’être humain, répondre à vos questions et vos attentes est une des choses les plus importantes pour nous ! En plus de la proximité de l’être humain vous trouverez chez nous des services et des produits de qualité et à des prix compétitifs !

Nous ne prétendons pas être les moins chers, pourtant ….

Conseil de pose toitute bac acier

Comment poser du bac acier ?

Le bac acier est facile à poser pour les petites toitures hors habitation, et son coût très abordable. La mise en œuvre pour les abris de jardin ou garages est à la portée de tout bricoleur, à condition de respecter les règles de sécurité. Dans ce guide, nous vous expliquons les étapes nécessaires pour poser du bac acier.

Qu’est-ce qu’un bac acier et pourquoi le poser ?

Comme son nom l’indique, le bac acier est une tôle en acier. Il est utilisé en couverture ou bardage. On le trouve fréquemment sur les couvertures de garages et abris de jardin. Il est aussi utilisé pour les bâtiments commerciaux ou industriels et pour les maisons d’habitation.

Il se présente sous forme de plaque ondulé, de plaque nervurée ou de plaques imitation tuiles. Il peut être à simple tôle ou isolé. Ce dernier présente une couche isolante intégrée. Le bac acier isolé est aussi appelé panneau sandwich. Il est préconisé pour les toitures des maisons.

Le bac acier présente de multiples avantages. Il est très léger et se pose en toute simplicité. Côté prix, il est très économique. Le tout pour une grande longévité et un entretien des plus faciles.

Dans notre exemple, nous fixons du bac acier en simple tôle (non isolé), sur une toiture simple de type abri de jardin. Pour les toits de maison, même si la technique de base reste la même, il est préférable d’avoir recours à un couvreur.

En effet, les bacs acier posés sur une maison exigent beaucoup de manutention et d’autres paramètres sont à prendre en compte. Il faut s’assurer de la bonne ventilation du toit par la présence d’une feuille d’air suffisante, l’existence d’un écran de sous-toiture, etc.

Voici les 3 étapes à suivre pour bien poser du bac acier :

- Préparer les tôles et poser la première rangée

- Installer la deuxième rangée et suivantes

- Fixer la bande de rive et le faîtage

Outils et fournitures nécessaires à la pose

- Plaques de bac acier

- Bandes de rive

- Mètre ruban

- Règle de maçon

- Perceuse visseuse

- Vis hexagonales acier zingué ou inox

- Cavaliers de protection pour tôles

- Cordeau traceur et ficelle

- Liteaux

- Grignoteuse

- Echelle et échafaudage

Équipements de protection individuelle à prévoir

- Vêtements de travail

- Harnais antichute et ligne de vie

- Gants de protection

- Lunettes de protection

- Chaussures de sécurité

Cette liste vous est donnée à titre indicatif, adaptez vos EPI en fonction des spécificités de votre chantier.

Étape 1 : préparer les tôles et poser la première rangée

Mesurez la longueur des chevrons de la rive (bord du toit) jusqu’au faîtage (sommet de la toiture).

Reportez cette mesure sur les tôles en acier. A l’aide de la grignoteuse, découpez-les à la bonne longueur. Si la toiture ne comporte pas de gouttière (lorsqu’il s’agit d’un garage ou d’un abri de jardin par exemple) ajoutez 5 cm de débord afin de préserver les murs de l’écoulement des eaux de pluie.

S’il vous faut plus d’un bac acier pour couvrir la longueur du toit, prévoyez au moins 20 cm de recouvrement de la tôle en amont sur celle en aval. Une fois les découpes faites, posez la première feuille métallique le long des chevrons, en bordure de toit.

Munissez-vous de la perceuse visseuse, les vis et les accessoires, placez au préalable le cavalier en tôle (support de protection de la vis) et vissez la tôle. En cas de chevauchement avec une autre tôle, ne la vissez pas sur le dernier liteau. Faites-le lorsque la deuxième tôle recouvre la première sur 20 cm au minimum.

Pour un parfait alignement des vis, attachez des ficelles sur celles en place et ensuite sur les clous ou vis que vous aurez fixés du côté opposé. Cet alignement assure un rendu visuel optimal.

Faites glisser un liteau sous la nervure où les deux tôles se superposent. Ceci évite l’écrasement de la tôle inférieure lors du vissage. Vous pouvez ensuite visser, jusqu’en bordure de faîtage.

Attention, pour la jonction avec la deuxième rangée, le vissage se fait aussi sur l’onde ou la nervure où les deux plaques bac acier sont superposées. Ne vissez donc pas tout de suite sur cette dernière ligne.

Étape 2 : installer la deuxième rangée et les suivantes

Procédez à la pose de la deuxième rangée de bac acier jusqu’en bordure de faîtage. Veillez à ce que les ondes ou nervures recouvrent celles de la première rangée sur leur bord. Placez un liteau en dessous comme indiqué plus haut, puis vissez.

Répétez la même action jusqu’à la dernière rangée. Retirez les ficelles et clous ayant servi à aligner les vis. Alignez la dernière plaque en tôle métallique sur la bordure sans la dépasser. Vissez ensuite sauf sur le long de la bordure de toit. Le vissage en bordure se fait après la pose de la rive.

Si des découpes sont nécessaires, utilisez la grignoteuse, et découpez sur la largeur de la tôle côté toiture. Posez ensuite un liteau sous l’onde ou nervure de la tôle le long du bord de toit.

Étape 3 : fixer la bande de rive et le faîtage

Après avoir installé les plaques de bac acier, place à la pose des accessoires. Commencez par les bandes de rive à poser le long de la bordure de toit.

Faites les découpes nécessaires à la grignoteuse. Positionnez les bandes de rive, elles doivent recouvrir la dernière onde ou nervure des tôles. Vissez les bandes de rives et les plaques de bac acier en suivant l’alignement de vis déjà en place.

Vissez ensuite la bande de rive sur la face extérieure de la bordure de toit. Veillez à ce que les vis soient alignées. Pour cela, utilisez le cordeau traceur.

Pour finir, posez le faîtage. Pour cela, mesurez la distance entre la dernière nervure ou onde et la bordure. Reportez cette mesure sur le faîtage que vous allez poser.

Découpez l’excédent avec la grignoteuse. Faites-en de même sur le côté opposé. Avant de fixer le faîtage, vissez l’embout de faîtage d’un côté puis de l’autre. Vissez ensuite le faîtage sur les côtés en comptant environ 3 vis par mètre.

Bastaings, madriers, chevrons… tout savoir sur le bois de charpente

On sait tous que la charpente représente les structures qui soutiennent ou couvrent différentes constructions. Le toit, entre autres. Mais savez-vous comment est créée la charpente et quels sont les éléments qui la composent ?

Un article pour y voir plus clair.

Construction d’une toiture avec charpente bois

Bois de charpente essence résineux

Bois de charpente essence résineux

Le bois de charpente : qu’est-ce que c’est ?

Avant toutes choses, il faut savoir que, bien qu’il soit possible de construire des charpentes en béton armé, les charpentes traditionnelles sont en bois et en métal.

Pour créer une charpente, on utilise des essences de bois résineuses (telles que le pin, le sapin, le mélèze ou l’épicéa) ou feuillues caduques (le chêne, le peuplier, l’orme ou le châtaigner).

À noter : cette liste n’est pas exhaustive et peut changer en fonction des époques et des régions.

Évidemment, pour créer une charpente solide et durable, il est préférable de faire appel à un charpentier dont c’est le métier.

Les éléments utilisés pour créer une charpente

Une charpente en bois est composée de différents éléments assemblés entre eux.

Le plus important est sans conteste la ferme qui s’occupe de transmettre le poids de la couverture aux murs et poteaux (appelés ici porteurs verticaux). La ferme est assemblée à partir de pièces en bois massif par clouage, embrèvement ou boulonnage.

Ferme en bois pour construction de toiture

Viennent ensuite les pannes qui sont positionnées stratégiquement pour assurer la liaison entre les fermes. On en trouve 3 types :

– La sablière qui est posée sur les murs ;

– Les pannes ventrières qui se trouvent en milieu de pan de toit ;

– La panne faîtière que l’on place en haut de toit.

Puis, afin de solidifier la structure, on se sert de chevrons que l’on place dans le sens de la pente. Ces pièces servent à répartir le poids de la toiture sur les pannes.

Voici les 3 éléments principaux qui représentent la structure de votre bois d’ossature.

Pannes en bois pour toiture

Structure bastaings bois pour charpente

Tout savoir sur le bois de structure

En cherchant les éléments pour votre bois de charpente, vous êtes sûrement tombé sur un basting (ou bastaing) ou sur un madrier. Quelle est leur utilité exactement ?

Commençons par le bastaing qui est un élément en bois d’une largeur entre 155 et 185 millimètres et d’une épaisseur entre 55 et 65 millimètres. Utilisé dans la construction de la charpente, il peut servir d’arbalétrier, de sablière voire de panne. On l’utilise aussi comme solivage. Vous l’avez compris : le basting est une pièce importante qu’il convient de choisir avec soin. À noter : le bastaing peut aussi être utilisé pour former le plancher d’une maison.

Bois de structure pour charpente et combles maison bois

Le madrier, quant à lui, possède les mêmes fonctions que le bastaing (il est aussi utilisé comme support). Par contre, cette pièce en bois est beaucoup plus imposante que le basting puisque sa largeur est comprise entre 205 et 225 millimètres et son épaisseur entre 75 et 105 millimètres. Appelé aussi poutre, on s’en sert généralement pour les gros travaux de construction ou de menuiserie.

À noter : il est aussi possible d’avoir recours à un liteau qui est une structure de bois plus petite (35 à 40 millimètres de largeur et 18 à 30 millimètres d’épaisseur) ou à une lambourde (65 à 105 millimètres de largeur et 26 à 45 millimètres d’épaisseur).

Le solivage : qu’est-ce que c’est ?

Pour finir, revenons sur un terme que nous avons employé plus haut : le solivage. Pour faire simple, le solivage consiste à poser des pièces de bois horizontalement pour assurer une bonne horizontalité et soutenir le plancher d’une pièce située en étage (on parle aussi de dalle OSB pour désigner le plancher sous charpente).

Il existe plusieurs pièces, dont la solive d’enchevêtrure, le chevêtre, la solive courante, le linçoir ou la solive boiteuse.

Dalle OSB pour plancher sous charpente

Agregats

-

SABLE DE JOINTEMENT DANSAND 20KG13,00 €/sac

SABLE DE JOINTEMENT DANSAND 20KG13,00 €/sac -

GRAVIER AISNE 0/4 BIG BAG86,00 € /m3

GRAVIER AISNE 0/4 BIG BAG86,00 € /m3 -

MELANGE BETON 0/4 + 10/14 BIG BAG83,70 € /big bag

MELANGE BETON 0/4 + 10/14 BIG BAG83,70 € /big bag -

GRAVIER AISNE 0/2 BIG BAG86,00 € /big bag

GRAVIER AISNE 0/2 BIG BAG86,00 € /big bag -

GRAVILLON MARNE 5/20 BIG BAG103,00 € /big bag

GRAVILLON MARNE 5/20 BIG BAG103,00 € /big bag -

GRAVILLON ORANGER 8/16 BIG BAG103,00 € /big bag

GRAVILLON ORANGER 8/16 BIG BAG103,00 € /big bag -

GRAVILLON TOUVENANT 0/32 BIG BAG63,00 € /big bag

GRAVILLON TOUVENANT 0/32 BIG BAG63,00 € /big bag -

SABLE A MACON BIG BAG51,00 € /big bag

SABLE A MACON BIG BAG51,00 € /big bag -

GRAVILLON GAURAIN 10/14 BIG BAG69,00 €/ big bag

GRAVILLON GAURAIN 10/14 BIG BAG69,00 €/ big bag -

FILM BATIDALL SOUS DALLE 40M²19,75 €/rouleau

FILM BATIDALL SOUS DALLE 40M²19,75 €/rouleau -

FILM BATIDALL SOUS DALLE 150M²75,40 €/rouleau

FILM BATIDALL SOUS DALLE 150M²75,40 €/rouleau -

BIG BAG USAGE UNIQUE11,00 €/unité

BIG BAG USAGE UNIQUE11,00 €/unité -

JOINT DILATATION 8cm13,20 € /5ML

JOINT DILATATION 8cm13,20 € /5ML -

JOINT DILATATION 4cm7,65 € /3ML

JOINT DILATATION 4cm7,65 € /3ML -

ENROBE A FROID32,90 €/seau

ENROBE A FROID32,90 €/seau -

SABLE BLANC4,25 € /sac

SABLE BLANC4,25 € /sac -

SABLE MACON JAUNE3,60 € /sac

SABLE MACON JAUNE3,60 € /sac -

SABLE A MACON40,00 € /m3

SABLE A MACON40,00 € /m3

Agrégats : des matériaux indispensables pour vos travaux de maçonnerie

Dans le domaine de la construction et de la maçonnerie, les agrégats représentent des éléments fondamentaux. Leur utilisation est variée et essentielle à de nombreux types de travaux, allant de la fabrication du béton à la création de revêtements de sols en passant par le drainage et la stabilisation des sols. Découvrez l’importance des agrégats dans vos projets de construction et explorez les différents types disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques.

Sable, graviers, mélange à béton : à quoi servent les agrégats ?

Les agrégats jouent un rôle crucial dans la création de divers matériaux de construction. Le sable à maçon est largement utilisé dans la fabrication du béton et du mortier pour assurer leur cohésion. Le gravier et les gravillons, quant à eux, sont essentiels pour le drainage et le remplissage des fondations. Le mélange à béton, composé de différents types d’agrégats, est utilisé pour créer du béton de qualité adapté à divers projets de construction.

Les différents types d’agrégats de construction

Chez Bati Service, nous proposons une gamme complète d’agrégats pour répondre à tous vos besoins en matière de maçonnerie et de construction. Cette gamme comprend une variété de sable, de graviers, de gravillons, de mélanges à béton ainsi que d’autres produits spécialisés. Chaque type d’agrégat est disponible dans différentes granulométries et conditionnements pour s’adapter à vos projets spécifiques.

Le gravier 0/2 ou 0/4 est un agrégat fin largement utilisé dans l’industrie de la construction. Il est principalement utilisé dans la fabrication du béton et du mortier, où il agit comme un liant entre les grains de ciment et de granulats. Le sable est également utilisé dans d’autres applications telles que le remblayage et la création de surfaces nivelées.

Gravillons et graviers

Les gravillons et les graviers sont des agrégats de taille moyenne utilisés dans de nombreuses applications de construction. Ils sont couramment utilisés comme matériau de drainage autour des fondations des bâtiments, ainsi que comme matériau de remplissage pour les travaux de terrassement et de remblaiement. Leur utilisation peut également inclure la création de chemins de jardin et d’allées.

Mélange à béton

Le mélange à béton est un agrégat composé de sable (gravier), de gaurain (cailloux) , utilisé dans la fabrication du béton prêt à l’emploi. Il est disponible dans différentes proportions pour répondre aux exigences spécifiques de chaque projet. Ce mélange est utilisé pour couler des fondations, des dalles, des poteaux, des poutres et d’autres éléments structurels.

Tout savoir sur les différents types d’enduit

Un enduit c’est quoi ?

Nous allons peut-être faire hurler les fins connaisseurs mais pour être simple un enduit c’est du plâtre amélioré (mais il en existe à base de ciment, de fibres…). Le plâtre est assez difficile à travailler : le dosage doit être précis, il prend très vite, n’est pas si facile à appliquer et lisser.

Les fabricants ont donc développé des enduits améliorés pour nous faciliter la tache. Ils ont trois fonctions principales : ils permettent de lisser et d’aplanir des murs, de reboucher des trous ou des fissures, et de lisser les fameuses bandes placo.

Nous ne parlerons pas ici des enduits de protection et/ou décoratifs mais uniquement des enduits intérieurs ou extérieurs de préparation des murs et plafonds avant finition.

Quels sont les types différentes familles d’enduit ?

Il existe 3 grandes familles d’enduits :

- Les enduits de rebouchage : comme leur dénomination l’indique ils sont destinés à reboucher de gros trous, souvent sans limite d’épaisseur et de profondeur. Ces enduits sont plutôt épais et le défaut est donc qu’ils n’ont pas une finition très lisse. Mais ils sont solides et en général ne fendent pas séchage, même en forte épaisseur

- Les enduits de garnissage ou d’égalisage : c’est une famille à cheval entre les enduits de rebouchage et ceux de finition ou de lissage. Ils sont utiles lorsque le support ne présente pas de gros trous à reboucher mais qu’il est quand même abîmé. Ils sont en général adaptés pour des trous et irrégularités entre 1 cm et 0,2 mm de profondeur.

- Les enduits de lissage ou de finition : très fins ce sont eux qui vont permettre de donner une finition très lisse et régulière à votre support. Par contre il ne sont pas adaptés si votre support présente des irrégularités supérieures à 2mm en général (parfois jusqu’à 5mm pour certains d’entre eux). Ils sont indispensables si vous souhaitez un bel aspect lisse, notamment si vous appliquez une laque en finition.

Quels sont les différents types d’enduit ?

Il y a deux grands types d’enduits :

Il y a deux grands types d’enduits :

- Les enduits en poudre : C’est à vous de réaliser le mélange (le gâchage) avec de l’eau. Les professionnels privilégient souvent ce type d’enduit car ils peuvent adapter le dosage suivant leur besoin (le rendre plus ou moins fluide)

- Les enduits en pate prêts à l’emploi : Pas de dosage à faire ! C’est assez pratique pour ceux qui ne sont pas à l’aise, l’enduit est prêt à appliquer. Le défaut est que le temps de séchage est souvent plus long

Quel enduit dois-je choisir du coup ?

- D’abord déterminez bien la famille d’enduit dont vous avez besoin suivant l’état de votre support. N’essayez pas de reboucher un trou de 4 cm de profondeur avec un enduit de lissage, le résultat sera catastrophique. Et si votre support est très dégradé vous devrez passer par au moins deux familles d’enduit : l’enduit de rebouchage, puis un enduit garnissant ou un enduit de lissage.

Ceux qui sont à l’aise pourront se passer d’appliquer un enduit de lissage après avoir appliqué un enduit garnissant. Si vous êtes novices nous vous conseillons d’appliquer systématiquement un enduit de lissage en finition ; votre travail sera bien plus propre.

Et aujourd’hui il existe des enduits 2 en 1, garnissant lissant come le G&L de chez Semin. C’est extrêmement pratique. - Ensuite choisissez votre type d’enduit : Si vous êtes à l’aise et êtes bricoleurs, préférez les enduits en poudre. Si vous débutez, alors privilégiez les enduits prêts à l’emploi beaucoup plus simple à gérer.

Les grandes questions sur l’enduit

- Est-ce difficile à faire l’enduit ? Oui et non… Reboucher juste un petit trou c’est facile et à la portée de tous. Par contre c’est plus compliqué lorsqu’il s’agit de ratisser tout un mur (c’est à dire d’appliquer de l’enduit sur tout le mur pour le faire plan et droit). Même si aujourd’hui il existe des enduits et des outils (nous allons les présenter plus bas) qui facilitent grandement le travail et qui rendent donc la tache accessible à beaucoup d’entre nous.

- Dois-je me préoccuper des matériaux sur lesquels j’applique l’enduit ? Oui et grandement ! Surtout si vous avez des matériaux différents comme par exemple des liaisons entre du bois et du plâtre. Comme ces matériaux ne “bougent” pas de la même manière (avec l’humidité par exemple) il faut impérativement prendre des enduits souples qui vont “suivre” les déformations des supports. Sinon c’est le craquellement assuré !

- Que dois-je prendre comme enduit pour reboucher une fissure et comment faire ? Si votre fissure ne bouge pas (c’est à dire qu’elle ne s’agrandit pas avec le temps) vous pouvez prendre n’importe quel enduit (sélectionnez juste le bon par rapport à la profondeur de la fissure). Si votre fissure est dite vivante, préférez alors un enduit “souple” qui va mieux suivre la déformation de la fissure. Dans tous les cas pour reboucher une fissure la méthode est d’abord de l’ouvrir (ou donc de l’agrandir) puis de la reboucher ; ce sera plus solide dans le temps et plus facile à reboucher.

- Quels outils utiliser ? Couteaux à enduire, lames à enduire, spatule, platoir… les noms sont nombreux. Deux paramètres pour votre choix :

- La largeur de la lame : plus votre surface à enduire est grande et plus vous avez intérêt à prendre une lame à enduire large

- La souplesse de la lame : pour le rebouchage il vaut mieux utiliser des lames à enduire un peu rigides. Pour lisser plus votre couteau à enduire est souple et plus c’est facile.

- Dois-je appliquer une sous-couche ? Après avoir appliqué un enduit oui c’est obligatoire ! Un enduit est un support poreux, il vous faut donc bloquer le support pour que votre peinture ne soit pas “bue” par l’enduit. Et parfois c’est même vivement conseillé d’appliquer une sous-couche avant d’enduire, en particulier si vous êtes sur un support déjà peint avec une finition satinée ou brillante. Cela va favoriser l’accroche de votre enduit. Ou si justement vous êtes sur un support très absorbant comme du plâtre

Le petit conseil : avant d’appliquer votre enduit de lissage, appliquez rapidement une sous-couche. En effet un enduit est fait à base d’eau. Sur un enduit de lissage qui est passé en couche très fine votre support risque de boire très vite l’eau de l’enduit de lissage. Celui-ci va alors avoir tendance à faire des filaments qui se décollent. La sous-couche va empêcher cette absorption d’eau et donc vous faciliter l’application de l’enduit.

-

ENDUIT DE PROJECTION AIRLESS 3 EN 1

ENDUIT DE PROJECTION AIRLESS 3 EN 1 -

ENDUIT AIRLESS 2 EN 1 GARNISSAGE & LISSAGE

ENDUIT AIRLESS 2 EN 1 GARNISSAGE & LISSAGE -

PROFILE ANGLE JONCTION

PROFILE ANGLE JONCTION -

JOINT CARRELAGE GRIS 20KG VPI

JOINT CARRELAGE GRIS 20KG VPI -

JOINT CARRELAGE BLANC 20KG VPI

JOINT CARRELAGE BLANC 20KG VPI -

KIT DOUCHE ITALIENNE

KIT DOUCHE ITALIENNE -

LIAN COLLE 25Kg

LIAN COLLE 25Kg -

MORTIER ADHESIF 25Kg SEMIN

MORTIER ADHESIF 25Kg SEMIN -

ENDUIT FINITION CE78 RAPIDE 4H 25Kg

ENDUIT FINITION CE78 RAPIDE 4H 25Kg -

ENDUIT LISSEUR 25Kg

ENDUIT LISSEUR 25Kg -

ENDUIT à JOINT PERFECT JOINT CE78 25Kg

ENDUIT à JOINT PERFECT JOINT CE78 25Kg -

ENDUIT à JOINT PERFECT JOINT CE78 7Kg

ENDUIT à JOINT PERFECT JOINT CE78 7Kg -

PRIMA UNIVERSEL ACCROCHAGE 5L

PRIMA UNIVERSEL ACCROCHAGE 5L -

CRYLIMPER 5Kg

CRYLIMPER 5Kg -

MINERAL 5L

MINERAL 5L -

PRIMAIRE D'ADHERENCE INT/EXT

PRIMAIRE D'ADHERENCE INT/EXT -

LATEX 5L

LATEX 5L -

LATEX 2,5L

LATEX 2,5L -

COLLIMIX CLASSIC

COLLIMIX CLASSIC -

COLLIMIX PREMIUM

COLLIMIX PREMIUM -

COLLIPATE DUO

COLLIPATE DUO -

COLLIPATE PREMIUM 12Kg

COLLIPATE PREMIUM 12Kg -

COLLIPATE PREMIUM 5Kg

COLLIPATE PREMIUM 5Kg -

COLLIPATE PREMIUM 2,5Kg

COLLIPATE PREMIUM 2,5Kg

Conseil de pose de carrelage

– La pose du carrelage

Afin d’éviter tout contretemps malencontreux, il est nécessaire de respecter certaines règles.

Tout d’abord, le choix du carrelage doit être adapté au lieu dans lequel il sera posé.

Il faudra donc tenir compte de deux éléments fondamentaux :

• La localisation : extérieur/intérieur (résistance au gel et antidérapance)

• La destination : salon, chambre ou encore le carrelage salle de bain ou le carrelage cuisine qui doivent respecter plusieurs critères (résistance à l’attaque chimique, résistance aux tâches, résistance de la surface à l’abrasion et aux rayures, etc.)

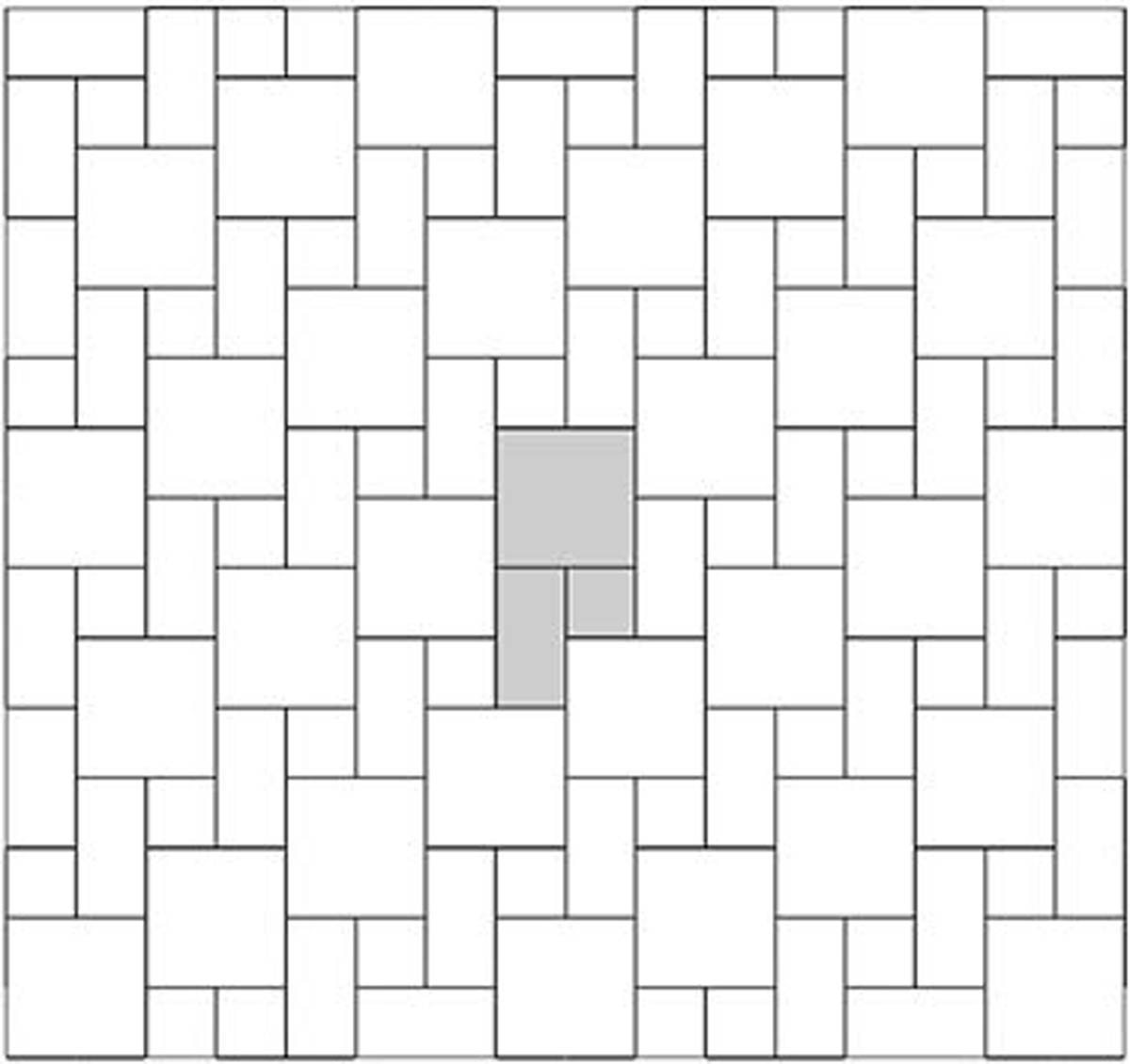

Par ailleurs, il est important de prendre le temps d’étudier le calepinage en effectuant des essais de pose à sec avant de coller les carreaux afin d’optimiser la quantité de carrelage nécessaire, de minimiser les pertes, de définir la position des coupes, d’évaluer la nécessité de joints de dilatation et la largeur des joints etc.

Pour calculer la quantité de carrelage à acheter, on utilise normalement les critères suivants :

• Pour une pose droite normale, ajouter 5-7% à la surface à carreler

• Pour une pose droite à joints décalés, ajouter 10-12%

• Pour une pose diagonale, ajouter environ 15%

Etudions un cas pratique : supposons que vous ayez choisi de carreler un salon de 5×5 mètres avec des carreaux en Grès Cérame au format 45×45 cm à coller en pose droite normale sur une chape nivelée et lissée.

– OUTILS pour poser du carrelage

• Colle de classe C1 ou C2 (préférable) pour grès cérame.

• Spatule crantée pour étaler la colle de 5-10mm

• Croisillons pour joints de la mesure désirée (normalement 3-5mm)

• Niveau à bulle pour contrôle de la planéité

• Latte Métallique de 2m minimum (contrôle du nivellement)

• Maillet en caoutchouc (pour battre les carreaux sans les abîmer)

• Carreaux : 25m2 + 7% sfrido + 5% réserve = 28 m2 environ

• Carrelette de bonne qualité et de dimension appropriée

• Tenailles de carreleur

• Et éventuellement une disqueuse

– CRITÈRES POUR L’OPTIMISATION DU CALEPINAGE

Pour réussir la pose du carrelage, il faut faire attention à plusieurs aspects importants :

• Les joints doivent être uniformes sur toute la surface

• La ligne de référence fondamentale pour la disposition des joints est l’axe principal de la pièce. Dans notre cas, cela serait la ligne perpendiculaire à l’entrée principale.

• Dans les zones les plus visibles, éviter les discontinuités, etc.

• Il faut éviter les découpes trop petites par rapport à la dimension du carreau (la découpe idéale est environ le demi-carreau)

Dans notre cas, les lignes de référence pour la pose du carrelage sont :

– la direction parallèle à la paroi de la porte

– la direction perpendiculaire à la paroi

Il est possible de commencer par poser un carreau au milieu de la pièce et poursuivre en direction de la paroi opposée vers la ligne en répartissant sur les bords de la pièce les carreaux coupés.

Une solution plus simple : partir de la porte avec des carreaux entiers et distribuer les carreaux coupés sur le côté opposé et sur les bords latéraux mais le résultat serait moins équilibré.

– LE COLLAGE DES CARREAUX

Après avoir nettoyé soigneusement la chape, le poseur répartira la colle à l’aide d’une spatule en la tenant de façon plus ou moins inclinée selon l’épaisseur désirée. Ensuite, il appliquera la colle avec des mouvements circulaires pour créer un lit de pose régulier et uniforme : aucun vide ne devra être laissé sous la surface carrelée car cela représenterait une zone fragile qui pourrait provoquer la rupture du carreau même suite à la chute d’un petit objet. Les dents de la spatule crantée aident à garantir un étalage régulier de la colle.

Le carreleur procèdera progressivement en étalant la colle sur une surface d’à peu près 1m2 à la fois : surtout au début lorsqu’il est difficile de poser rapidement et qu’il faut absolument éviter que la colle commence à sécher avant la pose des carreaux.

Ensuite il est conseillé de poser le carreau en battant légèrement dessus à l’aide du maillet en caoutchouc afin que la couche de colle soit uniforme, puis le poseur continuera en suivant le calepinage établi. Les croisillons sont utilisés pour laisser un interstice régulier entre les carreaux, il est essentiel de vérifier que la surface carrelée reste bien plane.

Si un coin résultait plus bas que les autres, le poseur pourra soulever momentanément le carreau qui vient d’être posé et ajouter un peu de colle jusqu’à atteindre le niveau correct.

Suite à la pose collée du carrelage, il n’est pas rare de constater que des résidus de colle salissent la surface des carreaux, il vaut mieux les éliminer immédiatement à l’aide d’une éponge humide car une fois la colle séchée, ils seront très difficile à enlever.

– LA DECOUPE DU CARRELAGE

Cette étape est une des opérations les plus compliquées concernant la pose, vous serez surpris par la facilité avec laquelle le poseur découpera votre carrelage. Si vous deviez essayer, vous vous rendriez compte de la difficulté d’obtenir des coupes parfaites.

Les meilleurs résultats s’obtiennent en essayant d’appliquer une pression constante sur le levier coulissant sans excéder en le tirant (ou en le poussant, selon le modèle de la carrelette) avec une vitesse constante (ni trop lentement, ni trop rapidement : ce qui suffit pour maintenir l’inertie sur toute la longueur). Le début et la fin de la coupe sont les points les plus critiques.

Dans le cas où il soit nécessaire de couper un angle interne du carreau (par exemple au niveau d’une porte), une disqueuse sera utile (avec un un disque abrasif adapté au travail à exécuter). Il est également possible d’entailler les deux côtés de l’angle au coupe-carrelage et le couper à l’aide d’une tenaille, mais cela représente un travail plus difficile et plus fatiguant qu’à la disqueuse.

– LE JOINTOIEMENT

Une fois la pose terminée, avant de jointoyer un carrelage il faut attendre le temps nécessaire pour que la colle sèche (le temps est indiqué sur la boite). Ensuite, il faudra remplir les espaces entre les carreaux avec un joint choisi en fonction de la couleur et des besoins spécifiques.

Dans notre cas, un joint ciment est largement suffisant pour la destination d’usage. Il sera nécessaire de le répartir uniformément sur la surface carrelée à l’aide d’une spatule en caoutchouc dur adaptée à cet usage. Il faudra ensuite procéder au scellage des joints jusqu’à les remplir complètement, en travaillant en diagonale par rapport à la direction de la pose. Il est important d’enlever immédiatement la plupart des résidus de joints avec la spatule en laissant seulement un léger voile sur les carreaux.

Les opérations de nettoyage peuvent commencer après une quinzaine de minutes, les joints ne seront pas encore vraiment secs mais ils ne seront pas liquides non plus. Pour le nettoyage définitif de la surface, une éponge humide, épaisse et de grande taille est recommandée afin d’éviter de creuser les joints

– NETTOYER LE CARRELAGE APRES LA POSE

Il est essentiel, après la consolidation des joints, de vérifier que votre poseur effectue un nettoyage profond du carrelage à l’aide d’un produit acide spécifique pour éliminer les résidus calcaires qui sont présents une fois la pose terminée. Un seul lavage ne sera probablement pas suffisant, le poseur prendra soin de rincer abondamment le sol à l’eau claire après chaque lavage à l’acide.

Comment calculer une dalle de béton ?

Calculateur: Dalle en béton

Vous allez couler vous-même une dalle de béton?

Calculez les quantités de matériaux qu’il vous faut à l’aide de ce calculateur! Donnez les dimensions souhaitées de la dalle en béton que vous voulez couler, et vous obtiendrez comme résultat les proportions et quantités de gravier (sable), de ciment, de gaurain et d’eau nécessaires.

Dimensions de la dalle en béton

m

Résultat:

25 m2

2,50 m3

Quantité nécessaire:

Quantité de ciment: 875kg Quantité de gaurain (cailloux): 2500kg Quantité de gravier (sable): 2000kg Eau: 438L

Nombre de sacs de 25kg: 35 Nombre de sacs de 25kg: 100 Nombre de sacs de 25kg: 80

Le calculateur indique des valeurs approximatives basées sur les informations que vous avez introduites. Bati Service n’est pas responsable des erreurs éventuelles.

Béton, ciment, mortier: quelles sont les différences ?

Ajoutez du sable au ciment et vous obtenez du mortier. Ajoutez-y encore des gravillons et voilà du béton. Mais ces ajouts peuvent tout changer : les propriétés comme les usages.

Le ciment, à la base du mortier et du béton

Il est parfois difficile pour le néophyte de savoir quoi utiliser, pour un besoin précis. Faut-il prendre le ciment, le mortier ou le béton pour faire un scellement ? Et pour recouvrir un mur ? Pour assembler des parpaings ?

Pour faire un choix éclairé, il faut d’abord connaître les matériaux.

Le ciment est un liant hydraulique. C’est-à-dire qu’il durcit lorsqu’il est mélangé à l’eau. Et cela, même sous l’eau ! Pour le fabriquer, un mélange d’argile et de calcaire est cuit à 1 450°C, puis broyé finement. À ce produit baptisé « clinker », peuvent être ajoutés différents éléments lors du broyage (laitier de haut fourneau, cendres volantes, filler calcaire, etc.).

Cela donne toute une famille de produits qui se distinguent par leur composition chimique et leurs usages :

- le ciment « multi-usage », basique et polyvalent ;

- des ciments destinés aux milieux agressifs (classification PM ES ou SR );

- des ciments (prompt, à maçonner, alumineux, …) plus particulièrement destinés à la fabrication de mortiers de scellement, au jointoiement des maçonneries, aux enduits de façade…

En effet, un ciment n’est pas utilisé seul. Il va être systématiquement :

- mélangé à du sable, pour donner du mortier ;

- mélangé à du sable et des granulats, pour donner du béton.

Le mortier : pour assembler et sceller

Mélange de ciment, de sable et d’eau, le mortier n’offre pas de forte résistance. Mais sa capacité à « coller » les matériaux est utilisée pour :

- monter des briques ou des parpaings pour fabriquer un mur, coller du carrelage…

- sceller différents éléments.

Il peut également être utilisé pour faire des enduits de façade (en particulier en utilisant un ciment à la chaux).

Pour fabriquer un mortier, on utilise en moyenne 1 volume de ciment pour 4 volumes de sable. La quantité d’eau dépendra de l’usage prévu : 3/4 de volume d’eau pour un enduit ou ½ de volume d’eau pour un mortier d’assemblage.

Enfin, différents additifs peuvent être ajoutés lors du mélange :

- un retardateur de prise, pour que le mortier reste utilisable plus longtemps ;

- des plastifiants, pour le rendre plus maniable sans rajouter plus d’eau ;

- de l’accélérateur pour le rendre résistant aux températures inférieures à 0°C ;

- des colorants, pour un effet décoratif par exemple dans les enduits de façade…

Le mélange peut se faire à la main pour des petites quantités ou à la bétonnière pour mieux mélanger les ingrédients et ainsi obtenir un meilleur résultat et aussi pour fabriquer des volumes importants.

Le béton : une plus grande résistance

Si, au ciment, vous ajoutez de l’eau, mais aussi des granulats (sable, et gravier…), vous obtenez du béton.

En effet, le béton va se caractériser par une résistance importante – particulièrement si l’on mélange correctement les sables et les gravillons de différents calibres – surtout à la pression. Le béton n’est plus un simple matériau d’assemblage mais un élément de structure : il va permettre de couler une dalle, construire un mur, faire des poutres, des colonnes et des planchers…

Le ciment, le mortier et le béton sont très proches, mais n’ont pourtant pas les mêmes usages. Apprenez à utiliser le bon matériau au bon moment !

Comment réaliser une cloison en plaques de plâtre ?

Légères et abordables, les cloisons en plaques de plâtre présentent aussi l’avantage d’être rapides à installer. À condition de sélectionner les bons matériaux, de disposer des bons outils et de respecter les techniques de pose établies dans le DTU 25.41.

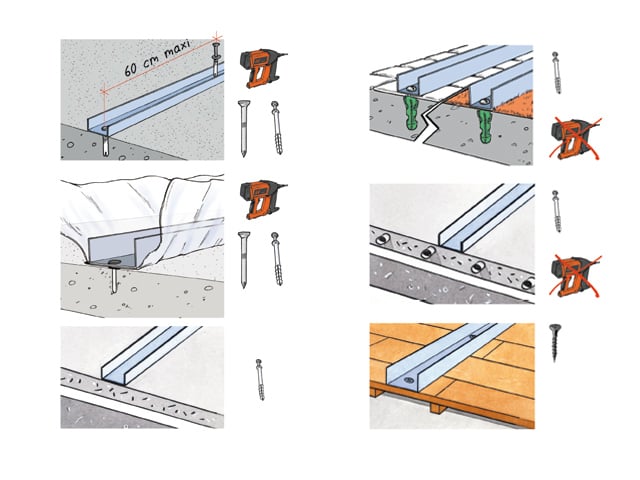

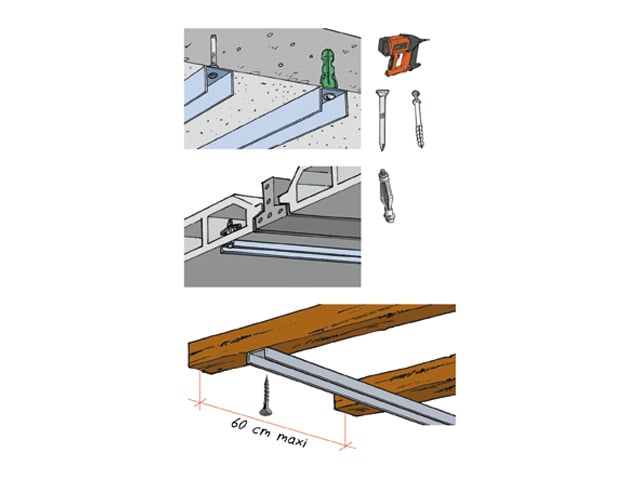

La fixation des rails

La première étape lorsqu’on procède à l’installation d’une cloison de distribution en plaques de plâtre est bien sûr de fixer les rails au sol et au plafond. Conformément au DTU 25.41, cette fixation se fait à intervalles réguliers, tous les 60 centimètres et à plus de 5 cm du bord de la dalle.

La fixation des rails au sol

À chaque type de support son type de fixation :

- Dalle béton : chevilles ou pistoscellement

- Chape béton ou supports fragiles (carrelage, moquette, vinyle) : chevilles

- Plancher en bois : simples vis

Conseil Pro : Le pistoscellement ne doit pas être utilisé pour une fixation dans des supports fragiles.

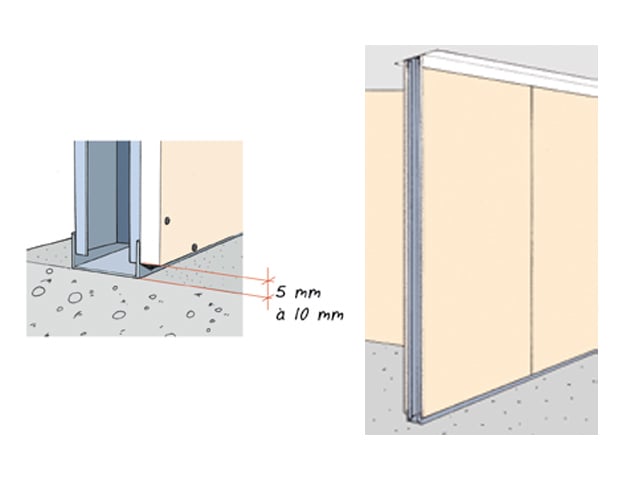

Jonction au sol:

Locaux humides EB + privatifs

Afin de réaliser la jonction entre les rails et le sol, pensez aussi à incorporer les éléments permettant de garantir une étanchéité de la cloison :

- Pose sur sol brut, avant chape : un joint d’étanchéité (ruban mousse) et un film polyéthylène devant dépasser le niveau du sol fini de 2cm.

- Pose sur sol fini, après chape : un joint d’étanchéité (ruban mousse) doit être posé sous le rail.

Conseil Pro : Une plaque hydrofuge est obligatoire dans les locaux humides privatifs (salle de bain, cellier non chauffé, garage, etc.) et recommandée en cuisine et WC.

Conseil Pro : Le film polyéthylène doit dépasser le niveau du sol fini de 2cm.

La fixation des rails sous plancher

Même logique que pour la fixation au sol, la fixation des rails sous plancher se fait en fonction du support du plancher :

- Dalle de béton pleine : chevilles ou pistoscellement

- Plancher poutrelles et hourdis : chevilles + vis dans les hourdis

- Solivage bois : simples vis

Attention, la fixation sous un plafond démontable est interdite !

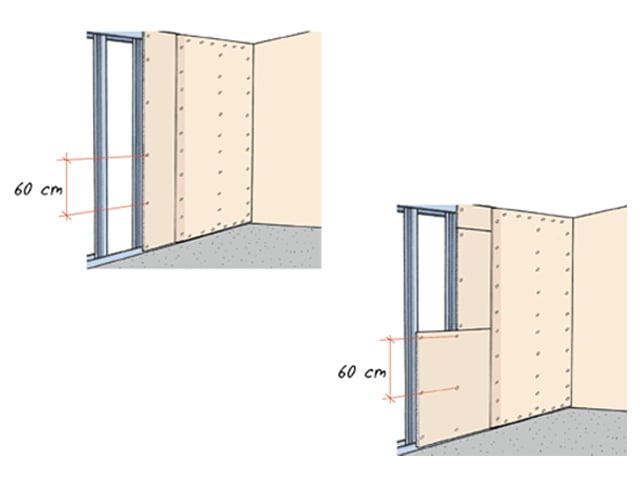

Conseil Pro : Espacer les points de fixation tous les 60cm maxi.

La fixation des rails sous plafond F530

Fixer le rail dans un plafond en plaques de plâtre est aussi bien sûr possible. Dans ce cas, vissez-le dans l’ossature du plafond si la cloison est perpendiculaire à celle-ci.

Si elle est parallèle, utilisez une cheville adaptée ou collez le rail sur toute la longueur.

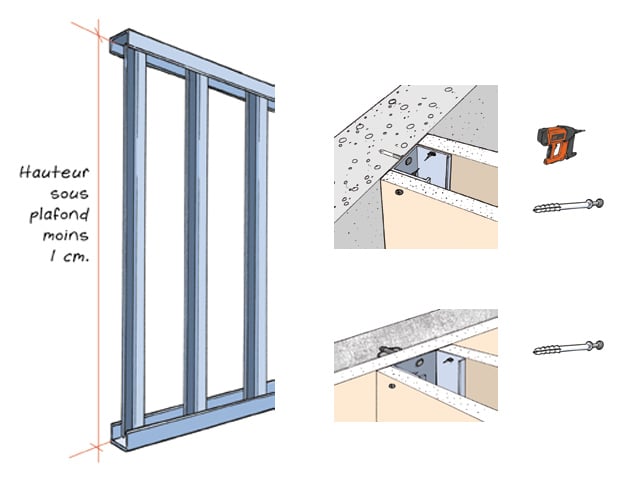

Le choix et la pose des montants

Une fois les rails fixés, vous devez procédez à la sélection et à la pose de vos montants.

Le type de montant choisi dépendra de la hauteur de la cloison et du parement (simple ou double) choisi.

Les hauteurs maxi sont données entre sol brut et plafond.

Découpe et fixation des montants

- Les montants doivent être coupés à la hauteur du sol au plafond diminuée de 1cm.

- Fixez un premier montant au mur avec des chevilles espacées, là aussi, de maximum 60 cm les unes des autres. Prévoyez-les suffisamment longues, surtout si votre mur est déjà doublé.

Attention, porter des gants pour la coupe à la cisaille des montants et des rails.

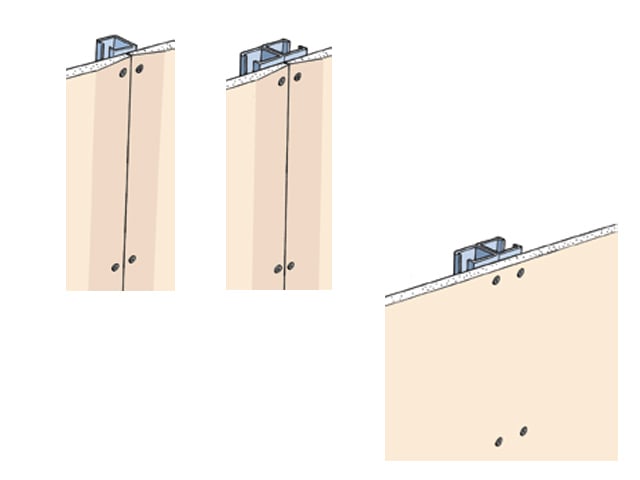

Installation des montants et sens des plaques

Pour les cloisons à parements simples (BA13, BA18, etc.) à entraxe 60cm ou 90cm, nous vous conseillons de visser la plaque du côté opposé à l’âme du montant afin de limiter la torsion du montant afin d’éviter les débords de plaques.

- Montez la première plaque avec l’âme du montant apparent.

- Montez les plaques à l’avancée toujours avec l’âme du montant apparent.

- Fermez de l’autre côté.

La pose des plaques de plâtre

Les deux premières étapes sont réalisées ?

Vous pouvez procéder à la mise en place des plaques de plâtre en veillant à respecter le sens de pose et le croisement des plaques.

La coupe des plaques

Il ne reste plus qu’à couper les plaques de plâtre à la bonne dimension pour démarrer la pose. Comme pour les montants, les plaques sont coupées 1cm plus court que la hauteur sous plafond.

Vous pourrez ainsi garder un peu de jeu au pied de la cloison pour éviter que celle-ci soit en contact avec de l’eau durant le chantier.

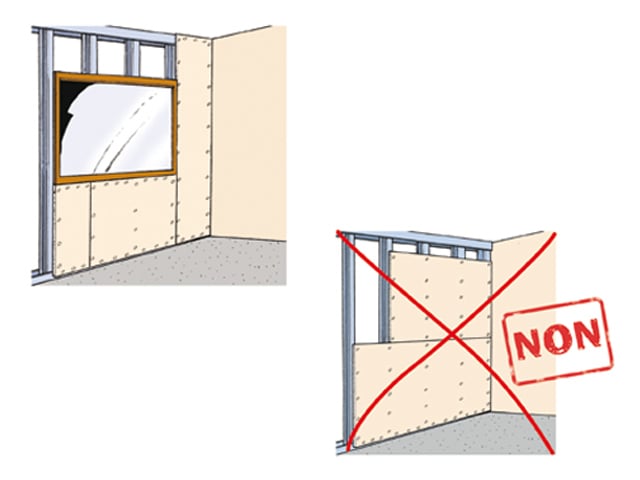

Pose des plaques en parement simple

Pour des cloisons en simple parement, la pose des plaques se fait dans le sens vertival.

La pose horizontale est purement et simplement interdite par le DTU 25.41.

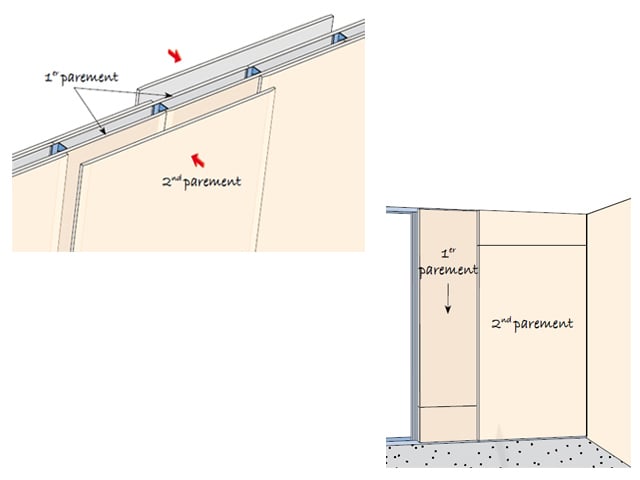

Pose des plaques en parement double

Pour des cloisons en double parement, la pose horizontale est autorisée, sauf si la cloison doit respecter des critères feu ou acoustique.

Conseil Pro : Les vis de la première plaque sont espacées d’environ 60cm.

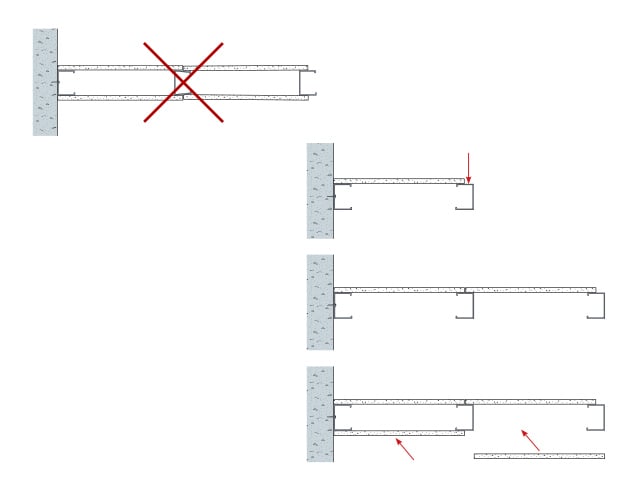

Le croisement des plaques

Pour une bonne pose de cloisons, sauf cas particuliers (plaques de 90cm par exemple), pensez à croiser les plaques en décalant les joints verticaux et horizontaux les uns par rapport aux autres.

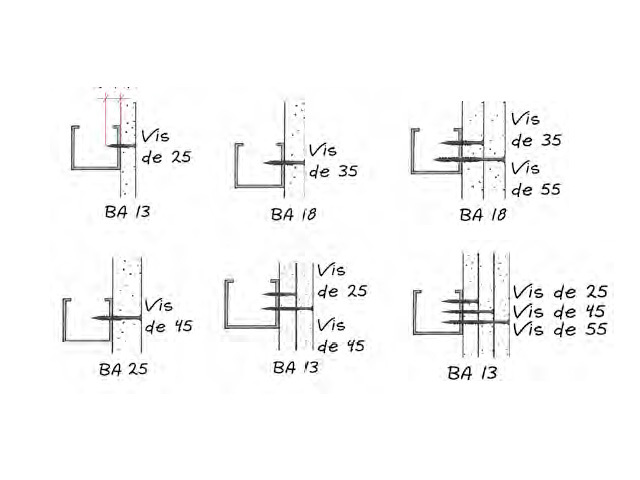

La fixation des vis

Pour finaliser votre cloison et assurer une pose de qualité il est nécessaire d’utiliser les bonnes vis, dans les bonnes conditions. Plusieurs critères sont à prendre en compte :

La longueur des vis

Quels que soient les plaques et le type de parement choisis, les vis doivent pénétrer au minimum de 10mm dans l’acier et de 20mm dans le bois.

L’entraxe des vis

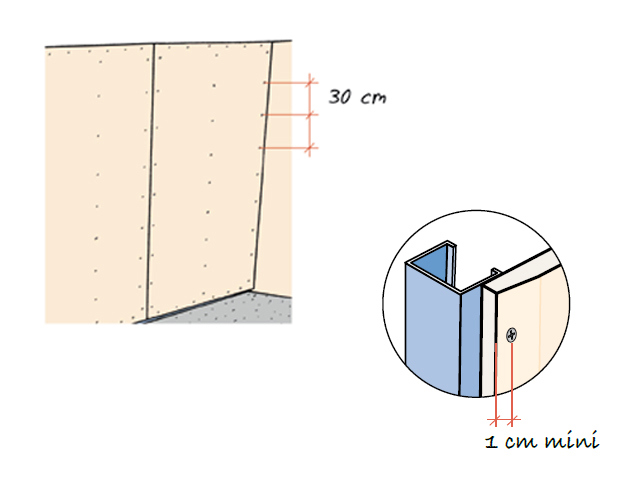

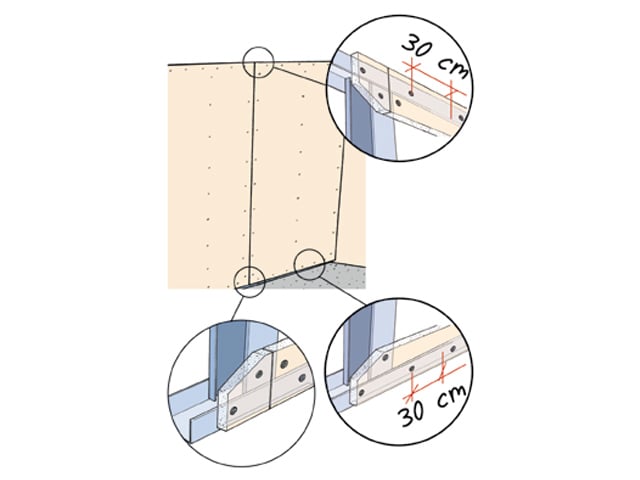

Fixez les vis dans les rails et les montants tous les 30cm, à 1cm minimum du bord de la plaque.

Pour les plaques de plâtre de 90cm, l’entraxe de vissage est de 25cm.

Le vissage dans les montants

Au niveau des joints, les vis doivent se faire face et il faut veiler à ne pas laisser de jeu entre les plaques qui doivent se toucher.

Attention, le vissage en quinconce est interdit.

Dans le cas de montants doublés, veillez à visser dans les deux montants, même en milieu de plaque.

Le vissage dans les rails

Le vissage dans les rails hauts et bas se fait tous les 30cm.